- 彰化縣傑出藝術家 立體工藝類「藝術是什麼,其實也沒那麼重要,重要的是你想做什麼。」

——林志航

- 當代木雕藝術家林志航1980年出生於高雄橋頭,有個以木工為興趣的父親,自小耳濡目染,喜歡跟著敲敲打打,長大後深受木材特有的紋路、質地與味道吸引,房間裡堆滿了從河邊、海邊甚至垃圾場撿回來的漂流木、廢棄家具或木板角料。

- 就讀大葉大學時,在老師林漢鼎引導下,正式走入木雕的世界。大葉大學造形藝術系碩士班畢業後,林志航承接了師長於大村鄉的工作室並結婚生子,在彰化成家立業。

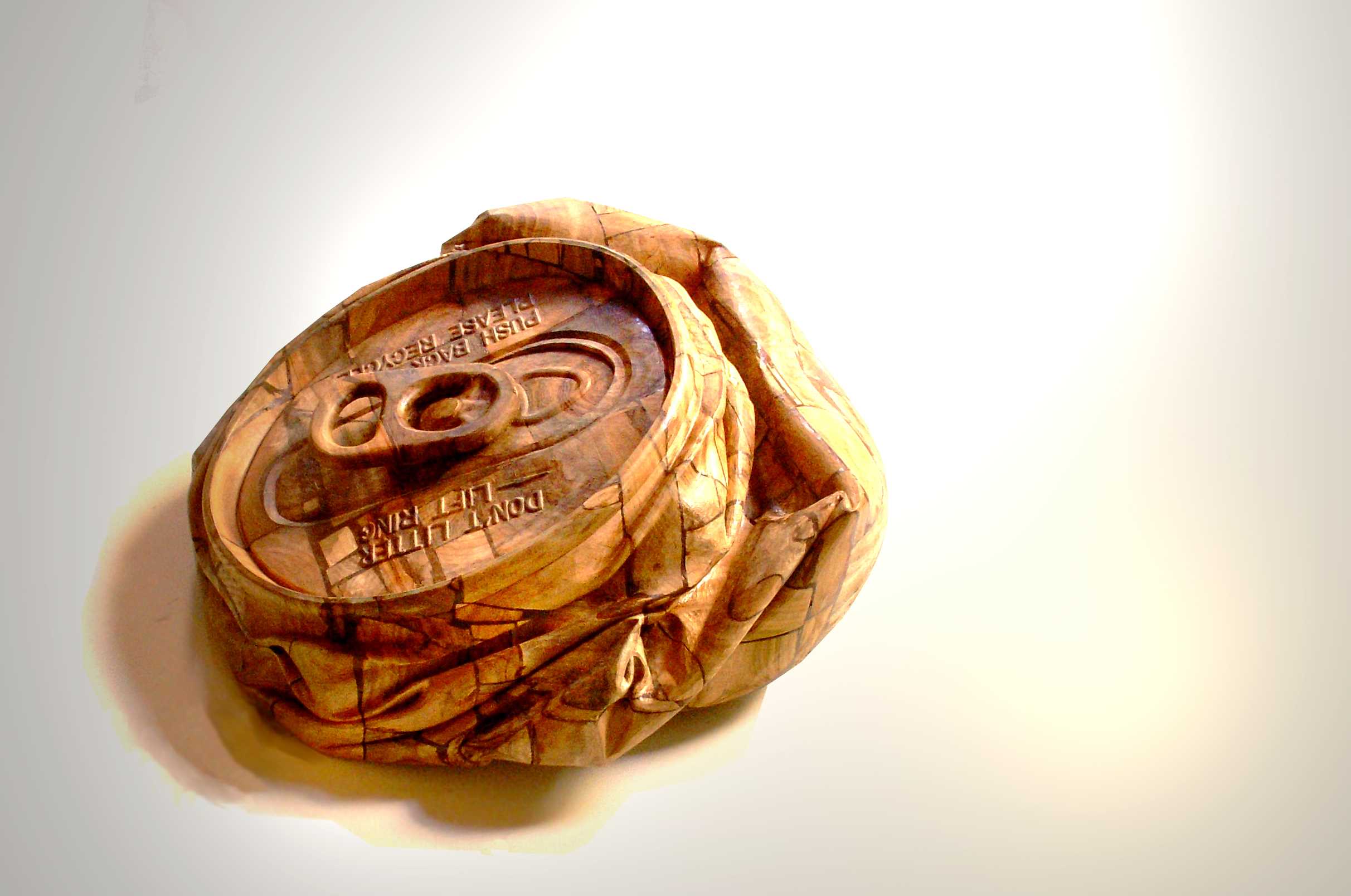

- 林志航以資源回收的環保概念,將廢棄的木材拼接黏合,再運用細膩的雕工,刻劃被擠壓過的易開罐,成為他最著名的視覺語彙,曾獲三義國際木雕競賽當代組首獎、麗寶雕塑雙年展彩雲獎、大墩美展大墩獎、磺溪美展磺溪獎等大獎,紮實的技法與巧思,使得作品備受讚譽,廣為各機構所典藏。

林志航《壓扁了「再」來》 2010年 92x86x41公分 樟木集成材

- 惜物愛木,啟發當代創作

- 林志航早年在大學時著迷原住民文化,創作不少原住民風格的作品,也常獲獎或被典藏,甚至受邀參與漂流木創作。

- 研究所進修時,為了尋求突破,陷入瓶頸,有5年的時間找不到方向,直到有天在研究室喝完飲料,發現被他壓扁的易開罐,造形竟有特別的美感──這即將丟棄的鋁罐,讓他想到自己愛撿廢棄木材回家的習慣,於是興起將廢棄的木材與罐子結合的想法,開啟了「綠色計畫──環保藝術行動」的系列作品。

- 《壓扁了「再」來》是林志航踏足當代木雕創作的首件作品,「再」這個字也代表著「重複、循環、再生」之意,他拋開傳統木雕以完整木材「一體成型」的創作觀,而是將廢棄木材裁切成矩型角料,透過拼接、堆砌、用AB膠混合木屑黏合的「塑」,再以鏈鋸削切,「雕」成壓扁的易開罐造型,維妙維肖地表現出金屬被擠壓的皺摺。

- 這件作品不僅透過易開罐作為資本主義社會大量生產與消費的象徵符碼,同時亦是自我創作心境的轉折。歷經過去的創作觀擠壓、破壞的低潮,林志航終於回到愛木惜物的初衷,找到進入當代木雕創作的契機。他認為「澈底的毀滅方能獲得新生」,正如廢棄的木材被解構重組為嶄新之作,他也終於掙脫桎梏,躍登新境。

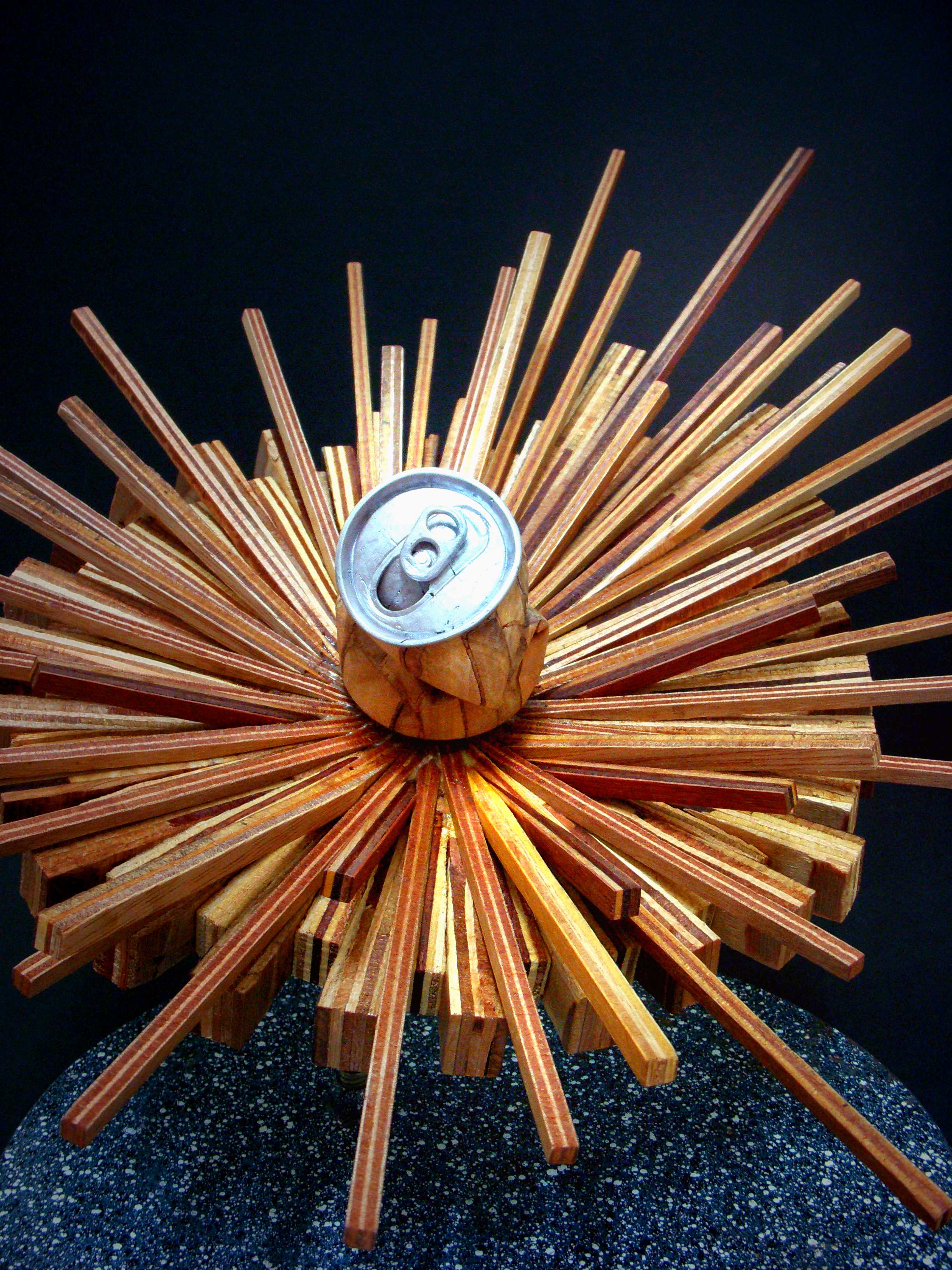

林志航《疏離的N種狀態 2》 2011年 61x47x40公分 樟木集成材

- 集木成材,為環保直諫

- 《疏離的N種狀態 2》呈現的是廢棄的易開罐掉落,濺起四射的水花,暗指建立在華麗姿態之上的,是消費產生的廢棄物,因此他刻意以回收的木料拼接,再雕刻成形,並刻意露出膠合的接縫突顯集成木材的特徵。

- 林志航特別著重人與「木材資源」的關係,尤其在現代工業運作的模式與科技的進步,導致廢棄物倍增,木材使用的年限越來越短,此件透過回收木材創作的作品,即是要指明資本主義社會過度消費的傾向,造成物品的易汰換性,深化了人與物的疏離感。

- 林志航大部分的時間都在工作室裡過著簡樸的創作生活,盡可能奉行環保,友善介入環境,並以藝術創作者的身分,透過作品回應身處世界的問題,既能為環保直諫,同時也精進創作,回報成為創作媒材的樹木,使之在藝術之中化為永恆。

林志航《壓扁ing 20》 2020年 43x39x93公分 樟木集成材 - (採訪撰文/洪威喆.圖版提供/林志航)