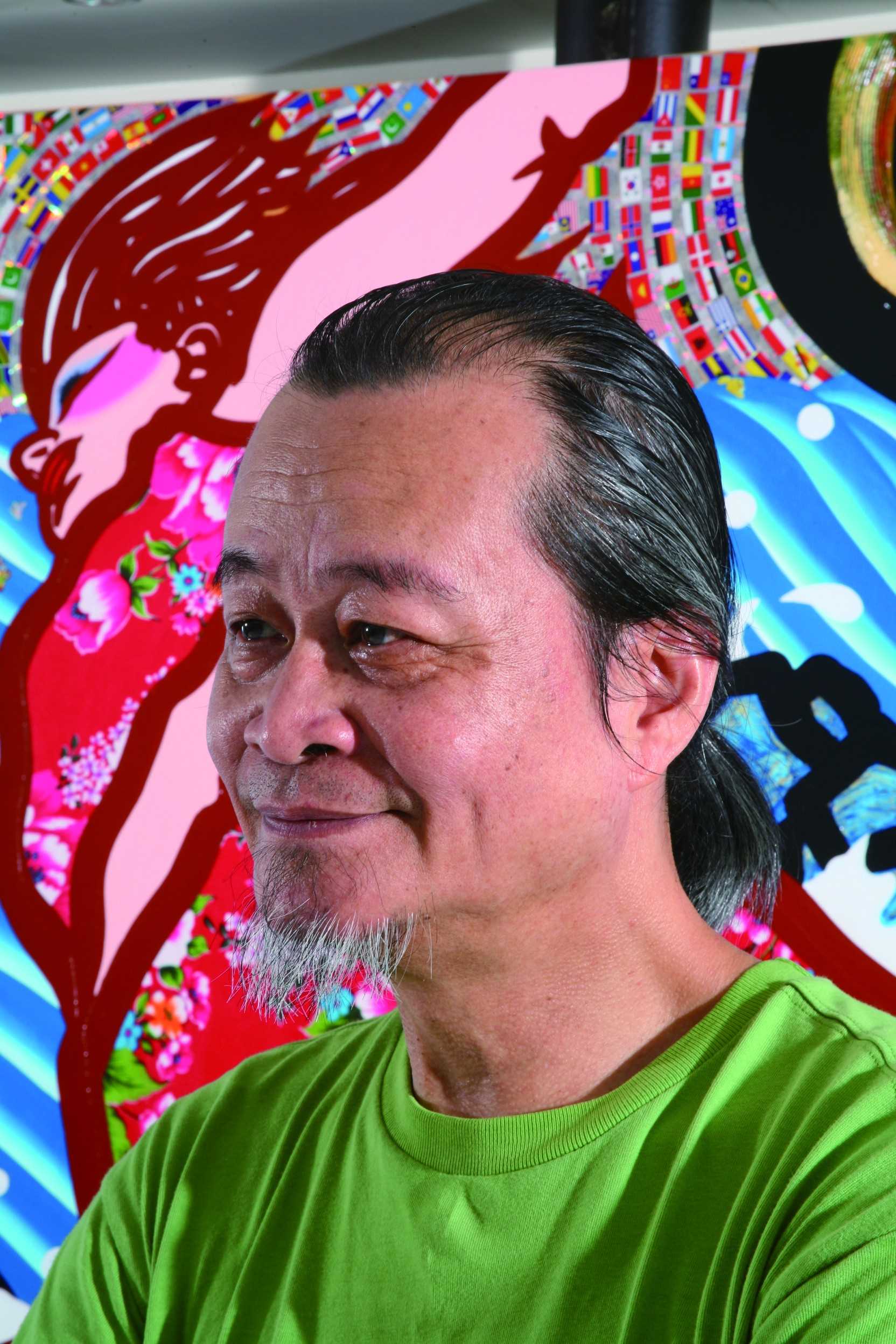

- 彰化縣傑出藝術家 複合媒材及其他類「我生來就是要畫畫的。」這是身為藝術家的一種確信,創作是終生唯一信念。

——郭振昌

- 「臺灣的問題,對我來說一直都是很重要的問題。」身為臺灣畫家,關心自己所在,並為之發聲,對郭振昌而言是再自然不過的事,畫作主題始終是臺灣。

- 1949年,郭振昌出生於彰化鹿港,是戰後第一代的臺灣藝術家。長輩覺得學藝術無法生存,要他去考醫生,但他不顧反對堅持學畫。中國文化大學美術系畢業後,1970年代臺灣整體社會經濟條件欠佳,因而未能全職投入創作,先後任職於廣告公司、秋雨印刷,1989年在事業高峰時辭去工作,成為全職藝術家。

- 藝術創作上,郭振昌稱自己反叛性強。高二時覺得繪畫應自創意象而揚棄臨摹風格,向李仲生習畫更展現性格本色,喜歡閱讀的他,獲知抽象畫家李仲生正落居彰化,便主動上門拜師。高中畢業後進入畫室,在抽象藝術和佛洛伊德(Sigmund Freud)精神分析理論方面受到啟蒙,卻跳脫其影響轉向寫實畫風,以現實為切入點,透過精準的文化轉譯,「臺灣式普普藝術」成為創作風格。

- 出於個人的自覺、豐富廣泛的閱讀和大膽實驗,對社會關懷與個人藝術語言的開拓,始終保持高度量能,因而作品一直具有極強的當代性格。

郭振昌《危險動作請勿模仿》 2008-2009年 200X430公分 複合媒材、畫布

- 充滿生命力的個人風格

- 黑色粗勒線條勾繪出人體形象,鮮豔飽和的色彩,正是郭振昌典型風格。歷年代表性系列包括《八家將》、《十八羅漢》、《圖騰與禁忌》等,皆是規模龐大之作。

- 1974至1979年間,郭振昌獲得美國的亞洲基金會贊助,以五年時間深入臺灣民間,田野調查研究傳統手工藝,這些深入常民文化的探尋,成為他創作的養分。剪粘、牌匾、寺廟壁畫和門窗,民間信仰中的媽祖、千里眼、八家將等形象,他都加以轉化為個人風格的藝術形式,廟宇常見的紅、綠、黃、藍等顏色,成為創作主色調。

- 郭振昌認為臺灣擁有混雜文化的特質,因此大膽融合多重文化,將臺灣本土、中國大陸、日本和西方元素,搓揉成一套視覺鮮明、語言強烈且藝術張力極為強大的個人系統。他靈活挪用文化語境,中國神話、臺灣民間宗教信仰與流行文化,都成為符徵。

- 時鐘、花布、勳章、玩具珠寶、記憶卡、報紙、卡通貼紙等實物的立體拼貼,經常出現在郭振昌畫作上,「每一張畫,我都深刻思考每個圖像所能產生的意義。」準確挑選出會觸發多重集體意識的素材。以花布為例,早年使用的花布其實是日本紡織廠遺留下來的樣式,臺灣紡織廠接收延用,大量出現在常民的生活裡,成為文化的一部分。透過視覺記憶的承載,那些紋飾召喚了屬於那個年代的情懷。

郭振昌《從何開始-III》 2011年 200X390 複合媒材、畫布

- 作品始終不離社會關懷

- 郭振昌的成長歷程見證了臺灣社會半世紀以來的重要變化,促使他對政治和社會現象有極高關注,作品也因此緊貼社會脈動,每個畫作都是他的觀察與反饋。例如他的《夸父追日》、《日以繼夜》等系列,以神話《夸父追日》比喻1980年代臺灣經濟起飛時,臺灣人每天「夸父」般日以繼夜拚命工作累積個人財富,造就的臺灣經濟奇蹟儼然是一則現代神話。

- 透過作品,郭振昌不斷提出他對臺灣社會的觀察描述。這位創作能量始終豐沛飽滿的藝術家,關心的議題依然只有一個。

郭振昌《行人》 2016年 200X260公分 複合媒材、畫布 - (採訪撰文/廖桂寧.圖版提供/郭振昌)