- 彰化縣傑出藝術家 複合媒材及其他類「實地到現場與藝術品面對面,

從更細微的注視,感受藝術帶給心靈的深刻迴響。」——陳舒惠

- 遇見石雕,是陳舒惠生涯的轉折點。就讀國立藝專雕塑科三年級時,一門石雕課重燃她漸趨平淡的創作熱情。長時間待在石雕教室,醞釀成如同醍醐灌頂的啟蒙,讓她決定出國往藝術領域深鑿。畢業後前往法國,5年時間輾轉游移6個城市,從學習語文到進入盧昂藝術學院,陳舒惠走出教室,從石雕、油畫、水彩到戶外裝置,並以「喚醒」為題,2016年舉辦裝置繪畫展,成為彰化美術家接力展第87棒。

- 陳舒惠是彰化市人,目前任教於建國科技大學視覺傳達設計系,她希望將自身的創作熱忱傳遞給年輕一代,藉由藝術的滋養、刺激,在視覺設計作品中把握住強烈的創作能量。至今仍經常往返臺灣、法國兩地的她,家鄉給予的安全感,是創作之路上最溫暖的後盾。

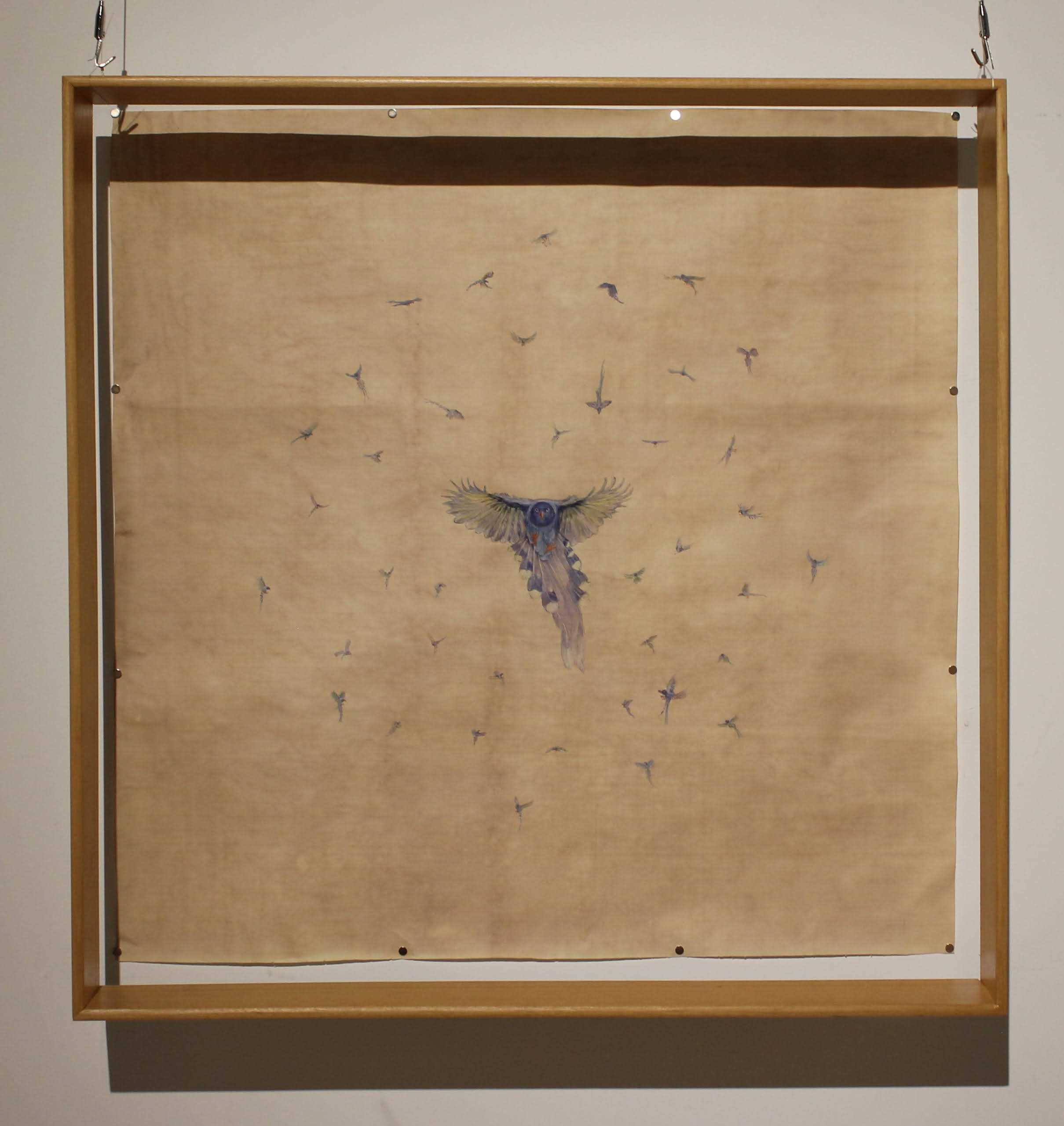

陳舒惠《想要生活的生活》 2020年 100×100公分 宣紙、水彩、木框

- 創作不只存在平面

- 「創作不是存在平面。」的確,現今的藝術形式多元,但陳舒惠對於這句話所做的持續探索,是將畫圖跟裝置結合,脫離了傳統掛畫的形式與觀看方法。她的作品沒有上框,而是讓木框懸浮在畫幅前方,要觀者親臨現場,到現場參與創作,以視覺和身體的移動來「自行組裝」。

- 2020年《想要生活的生活》,名稱來自La vie c’est la vie。正面向著觀者的臺灣藍鵲,擬態了人與鳥近距離對看,一個十分迫近的視角,令人乍生「是我在看藍鵲,抑或藍鵲觀看我?」的迷惑。相隔一年的延伸之作《捉迷藏》,陳舒惠刻意將畫面中心的金魚描繪成接近於人臉大小,而旁邊還有一隻必須仔細打量才能看清楚的小魚。觀者透過吊掛於半空中的框架望向魚,產生「圖畫——框架——我」三者之間的互動與距離,同時也因懸置畫框而產生的浮動,形塑出三者之間不自主流動的關係。

陳舒惠《捉迷藏》 2021年 100×100公分 宣紙、水彩、木框

- 發掘不一樣的視角

- 身處人人被網路制約、3C不離手的當下,對訊息的產出已變得麻木,陳舒惠嘗試跳脫慣常,藉由凝望對視,發掘對事物不同的興味。陳舒惠在異國他鄉時就喜愛移動於不同城市、國家,這樣的生命軌跡呼應了她個性中愛好自由又樂於嘗試的冒險因子,同時也反映於作品。一股讓觀者在某個瞬間逸離現實的不穩定感,成了在藝術現場拿起她準備好的放大鏡,細細探詢物象秋毫時,難得能重拾兒時因微小事物而受到感動、倍覺開心的樂趣。

- 每年暑假,陳舒惠都會在法國的藝廊或城堡等場域從事戶外裝置創作,而在臺灣,她運用傳統技法的繪畫介入裝置。對她而言,油畫或水彩,都是傳達概念的材質,一如在換日線與創作媒材間的游移,時間、空間及媒材的切換,便是她向世人演示以藝術家為職志的自在自得。

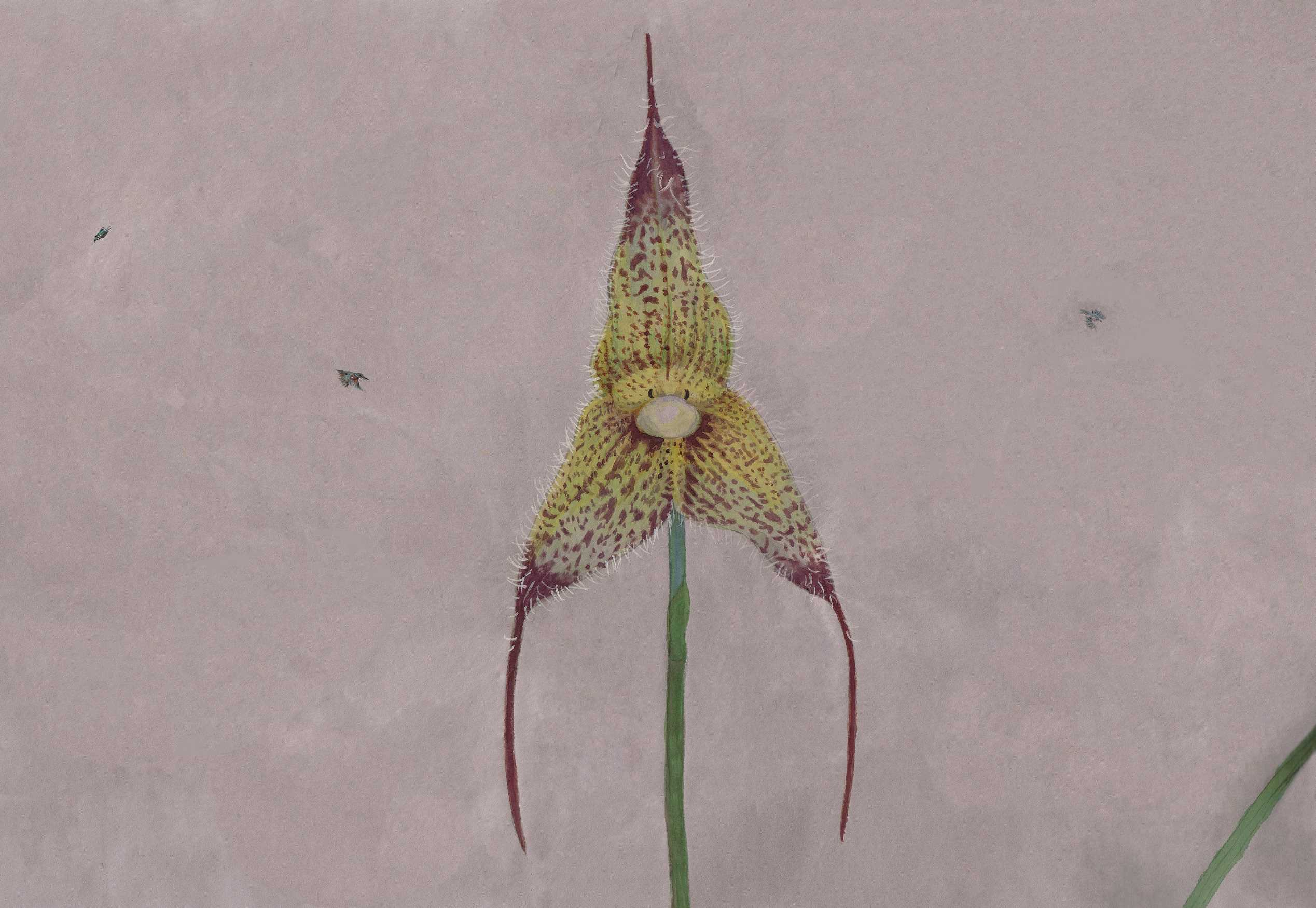

陳舒惠「蕊系列」之《丑角嵐嵐山脈絡》 2016年30×40公分 宣紙、水彩 - (採訪撰文/吳思瑩.圖版提供/陳舒惠)